Comment se déplacent les graines des plantes ?

L’automne, c’est la fin du cycle des plantes, pour la grande majorité d’entre elles. Ces dernières ont fleuri pendant tout l’été, ont été pollinisées et leurs ovules fécondés pour donner des embryons contenus dans les graines. La suite de l’histoire, c’est la propagation de ces embryons dans leur environnement pour perpétuer l’espèce. Mais alors, comment se déplacent les graines des plantes ? Je vous invite à découvrir le processus de dissémination des graines, à travers cet article.

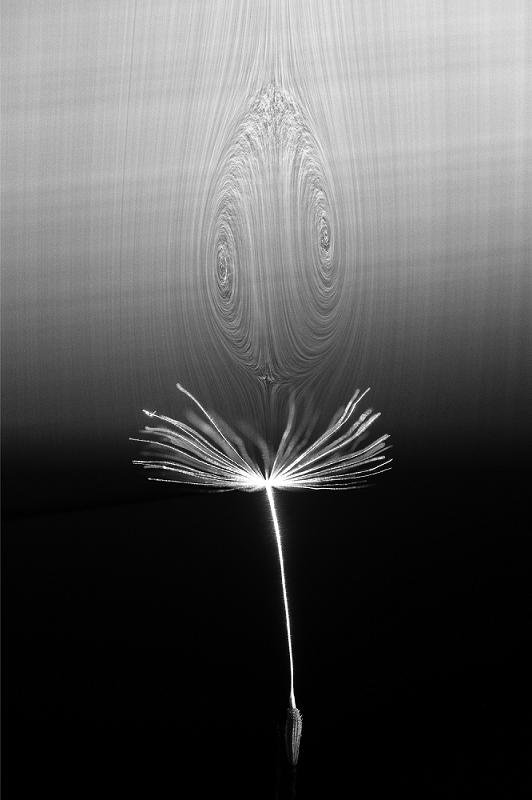

Certaines utilisent la force du vent, comme le pissenlit, bien connu pour cela. Qui n’a jamais soufflé sur un capitule de pissenlit en graines pour voir s’envoler les « mini parachutes » ? Très poétique, mais aussi très ingénieux.

Une dispersion des graines en « surfant » avec le vent

Accrochée à son « parachute » appelé pappus, la graine de pissenlit peut parcourir au bas mot des dizaines de kilomètres. Une équipe de chercheurs (Nakayama et al., Nature 2018) a étudié en détail le fonctionnement de cette structure, et il s’avère que l’architecture du pappus permet la formation d’un vortex au-dessus de ce dernier. Cela va freiner la chute de la graine et permettre sa progression sur une longue distance. Une belle envolée pour un atterrissage en douceur sur de nouvelles terres : ce qui explique l’abondance de pissenlits au printemps. Le terme botanique utilisé pour décrire cette dissémination par le vent se nomme anémochorie.

Je remercie chaleureusement Naomi de m’avoir autorisée à utiliser les photos de sa recherche.

Comment se déplacent les graines des plantes : vive le covoiturage naturel !

Un peu moins poétique, mais pas moins astucieux, il existe un second moyen de dissémination qui va nous impacter plus directement : le développement du fruit charnu.

Dans ce cas, les fleurs fécondées vont donner naissance à une partie épaisse, rebondie et souvent colorée, que nous appelons communément le fruit et qui contient les graines (et donc les fameux embryons). Certains de ces fruits sont très riches en nutriments, vitamines, minéraux, sucres qui sont utiles dans l’alimentation de nombreux animaux, y compris les humains.

Ainsi cette saison est propice à la récolte de nombreux fruits sauvages intéressants pour la cuisine et certains remèdes. Les animaux, doués de mouvement, vont ingérer ces fameux fruits, bénéficier des apports nutritifs procurés, et rejeter plus loin dans leurs excréments les graines contenues dans les fruits. Les graines sont la plupart du temps protégées du système digestif par leur enveloppe, et arrivent intactes à la sortie. Moins charmant que la graine de pissenlit n’est-ce pas ?

Le règne végétal « utilise » de nombreuses autres espèces qui peuvent se déplacer, et ainsi pallier son immobilité. Dernièrement, ce sont les fruits d’aigremoine eupatoire qui m’ont employée lors d’une randonnée : les fruits accrochés à ma chaussette ont pu parcourir quelques kilomètres avec moi, avant que je ne les enlève.

L’évolution de la nature a permis la mise en place de systèmes ingénieux comme, par exemple, l’utilisation de différents supports pour disséminer l’ensemble des graines. Pour cela, il existe plusieurs alternatives pour faire voyager les semences :

- Anémochorie : comme nous l’avons vu précédemment, les graines utilisent le vent pour se déplacer.

- Autochorie : en toute autonomie, le fruit mûr éclate et projette ses graines à une distance plus ou moins longue suivant l’espèce.

- Hydrochorie : les graines se laissent porter par l’eau, dans les courants ou autres ruissellements.

- Zoochorie : les animaux sont les meilleurs alliés des graines avec les petits crochets qui s’accrochent à leurs poils.

- Barochorie : grâce à la gravité, la graine tombe seule au sol puis s’implante. Lors d’une prochaine balade en forêt l’automne, observez au pied des grands arbres comme les chênes, les érables, etc.

Et ensuite, comment se développe la graine ?

Après cette vadrouille, les graines sont déposées dans un nouvel environnement, et vont entrer en dormance durant tout l’hiver. Au printemps, la « levée de dormance » permettra la germination et l’épanouissement d’un nouvel individu. Ces étapes toutes aussi intéressantes feront l’objet de futurs articles lorsque viendra le moment dit de la dormance et de sa levée ! Selon la stratégie sélectionnée, les fruits peuvent aussi être toxiques, pour se protéger et à l’inverse ne pas être consommés. Attention donc à l’identification et à la sécurité, comme toujours. Vous pouvez lire à ce sujet cet article.

Il existe une multitude de mécanismes utilisés par les plantes pour parvenir à leurs fins malgré leur fixité. Ainsi l’évolution a permis des partenariats et des stratégies où la notion de vie en communauté et d’échanges de « services » est primordiale. Tout dépend de l’échelle à laquelle on observe tout cela. Apprendre comment se déplacent les graines des plantes permet de mieux comprendre l’évolution des végétaux et ainsi pouvoir les observer différemment.

Lexique botanique

Dormance : arrêt momentané du développement de la graine ou du bourgeon. État qui permet généralement à la plante de passer une période défavorable à sa croissance, souvent liée aux conditions environnementales.

Vortex : tourbillon creux au sein d’un fluide en écoulement.

Akène : fruit sec indéhiscent dont la graine n’est pas soudée au péricarpe (paroi du fruit).

Indéhiscent : fruit qui ne s’ouvre pas à maturité par un mécanisme propre.

Sources

- A separated vortex ring underlies the flight of the dandelion. Cathal Cummins, Madeleine Seale, Alice Macent, Daniele Certini, Enrico Mastropaolo, Ignazio Maria Viola & Naomi Nakayama. Nature volume 562, 414–418 (2018). Je remercie Naomi pour sa disponibilité et le partage des photos.

- Dictionnaire de botanique, Bernard Boullard – Éditions ellipses – 1998