La mauve, une plante comestible et délicieuse

C’est au tour de la mauve sylvestre (mauve des bois ou encore mauve sauvage), Malva sylvestris, d’être mise en avant ! Une plante que j’affectionne particulièrement, notamment, pour sa douceur. La mauve appartient à la famille des Malvacées : des plantes réputées pour leurs mucilages. Très agréable en cuisine, je vous invite à découvrir la mauve, une plante comestible et délicieuse. Il est certain que vous allez vite apprendre à la reconnaître avec ses belles fleurs violacées. Plante comestible, elle a aussi sa place en herboristerie : elle est pleine de bienfaits pour l’organisme, alors autant en profiter !

Apprendre à identifier la mauve sylvestre

La mauve possède des caractéristiques communes avec ses plantes cousines comme la guimauve et l’hibiscus. En vous penchant sur la structure de la fleur, vous pourrez apercevoir de nombreuses similitudes entre ces dernières, comme les étamines en « plumeau » au centre de la fleur, c’est-à-dire qu’elles ne sont pas soudées au sommet.

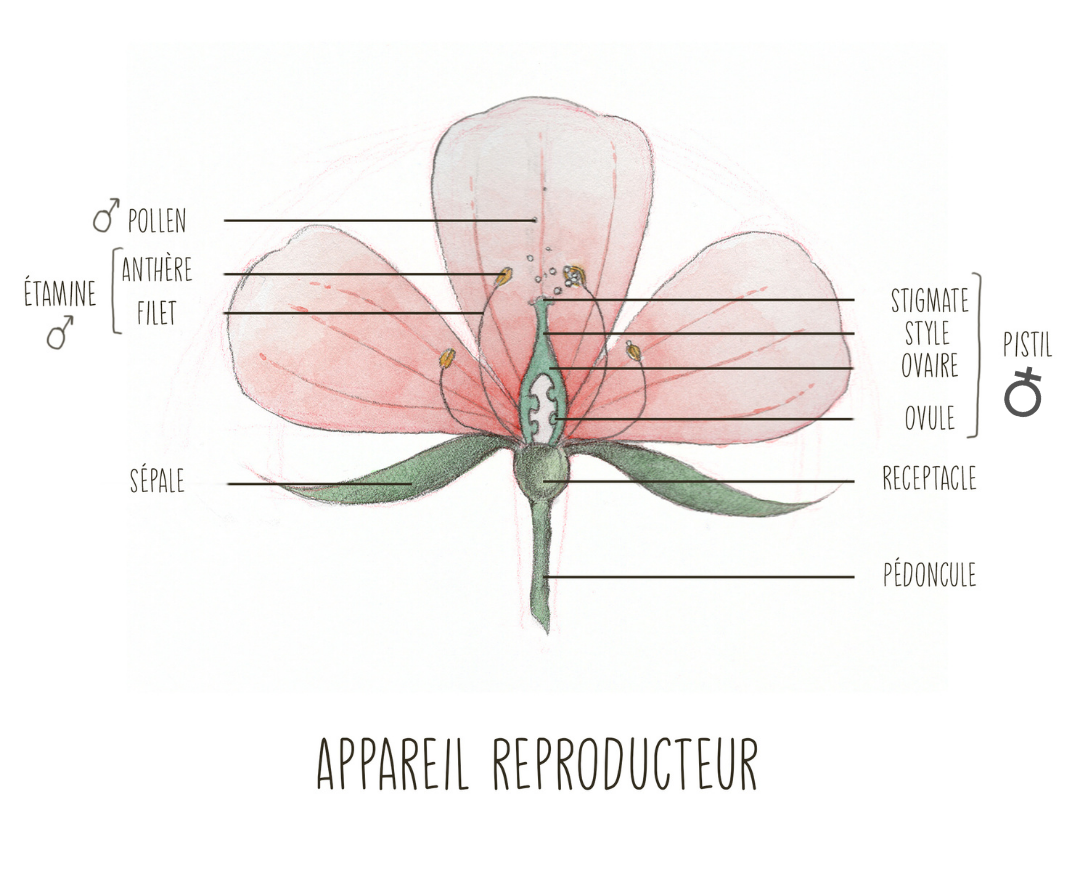

Anatomie d'une fleur classique

La mauve pousse sur les sols drainés, on peut la trouver dans les champs, le long des chemins et elle affectionne les zones ensoleillées. Pour vous aider à l’identifier à coup sûr, je vous donne quelques indications simples pour vous guider dans sa découverte :

- Feuilles : elles sont vert foncé et avec un pétiole long. Légèrement arrondies, les feuilles sont lobées et dentées sur les bords.

- Fleurs : la couleur et la forme en font une plante reconnaissable facilement. Les fleurs sont rose-violet à 5 pétales échancrés. Ces pétales sont veinés de violet, en général 3 veines assez distinctes par pétale. De 3 à 4 cm de circonférence, elles font partie des grosses fleurs du règne végétal.

- Fruits : ils portent le drôle de nom de « fromageon » dû à leur ressemblance avec certains fromages en portions triangulaires.

Avec la connaissance de ces différents critères botaniques, vous allez pouvoir observer cette plante en détail, et pourquoi pas l’incorporer dans un herbier ! Ce dernier est très utile pour accéder à l’identification des plantes sauvages.

Utiliser la mauve en phytothérapie

Aujourd’hui, on sait que c’est grâce à sa teneur en mucilages que la mauve agit sur les muqueuses. Les feuilles et les fleurs ont les mêmes utilisations et indications, ces deux parties ont chacune une monographie à la commission E, et à la pharmacopée Européenne, ce qui prouve son importance dans l’univers des plantes médicinales. Les fleurs entrent dans la composition de tisanes qui apaisent les muqueuses de la gorge, elles font partie des 7 plantes pectorales et agissent au côté du coquelicot, du pied-de-chat, de la guimauve, de la violette, du tussilage et du bouillon blanc. Ces dernières font partie d’une tisane utilisée depuis des centaines d’années pour apaiser les gorges douloureuses¹. La mauve est également intéressante dans de nombreuses affections des muqueuses du système digestif. Lors des formations de l’Écho sauvage, vous pourrez voir les propriétés et les utilisations possibles des plantes sauvages qui vous entourent.

La mauve, une plante comestible dans son intégralité

La mauve est entièrement comestible. Elle était cultivée comme potagère du temps de Cicéron, et on retrouve tout au long de l’histoire des utilisations diverses et variées en phytothérapie. J’utilise personnellement les feuilles pour épaissir certains potages : elle a un effet similaire à la courgette en terme de texture dans cette préparation. Les feuilles de la mauve peuvent aussi être préparées comme des épinards : revenues à la poêle avec un oignon émincé, dans un filet d’huile d’olive. Elle sont très tendre et douces. Au Maroc et en Tunisie, la mauve est même vendue communément, comme un légume feuille sur les étals du marché.

Les fleurs sont décoratrices, et les petits fruits appelés fromageons peuvent être mangés tels quels ou ajoutés à des recettes plus élaborées.

🌿Voici un podcast de l’émission coin cuisine sur France Bleu Isère dédiée à la mauve !

L’onglet «Plantes sauvages du bas de l’immeuble» est présent pour vous parler de plantes et partager des connaissances simples et concrètes. En vous guidant vers la reconnaissance des plantes sauvages, l’Écho sauvage vous propose de mettre un pied dans l’autonomie alimentaire, mais aussi des soins pour des maux courants. La mauve est une plante comestible et délicieuse que vous allez pouvoir découvrir lors de vos prochaines balades en pleine nature.

Mucilages : production principalement végétale à base de glucides très divers susceptible de gonfler au contact de l’eau.

Étamine : partie mâle de la fleur, responsable de la production de pollen

Style : partie qui relie les ovaires au stigmate.

Stigmate : extrémité du pistil qui recueille le pollen.

Sources

- https://www.plantes-botanique.org/famille_malvaceae

- ¹ Dictionnaire des plantes médicinales et vénéneuses de France, Paul-Victor Fournier. Éditions Omnibus, 2010

- Monographie de la Comission E : https://buecher.heilpflanzen-welt.de/BGA-Commission-E-Monographs/0241.htm

- Monographie de la Comission E : https://buecher.heilpflanzen-welt.de/BGA-Commission-E-Monographs/0240.htm

- Dictionnaire de Botanique de Bernard Boullard

- Illustrations réalisées par Axelle Rastouil dans le cadre d’un stage au sein de l’Echo sauvage

- Article sur les mucilages de Christophe Bernard, Althea Provence

Ping : Plantes sauvages "du bas de l'immeuble" n°10 : le plantain lancéolé. - L'écho sauvage

Merci Mathilde pour cet article. J’ai une question un peu naïve : est-il possible que cette fleur, ou d’autre, s’auto-féconde étant donné qu’elle possède une partie mâle et une partie femelle (si j’ai bien regardé ton beau schéma) ?

Merci à toi

Très bonne question au contraire! En général l’autofécondation est un recours de « sauvetage ». C’est la fécondation croisée qui est favorisée, par les insectes ou le vent par exemple. Les étamines d’une même fleur sont matures avant le pistil, ce qui fait que l’autofécondation n’est pas possible les premiers moments de la vie de la fleur. Cela laisse le temps à la fécondation croisée de se faire ailleurs. Ensuite, le pistil devient mature à son tour pour recevoir du pollen d’une autre fleur. Si, au final, la fécondation croisée n’a pas eu lieu, il reste souvent du pollen de la même fleur alors que le pistil est encore mature, pour s’autoféconder, et faire des embryons malgré tout.

Ce sont des généralités qui sont vraies pour la mauve, mais il existe des subtilités et des mécanismes différents selon les types de plantes 😉